2023年最新のタイムカード保管期間は?労働基準法の改正による保存義務の変更点【社労士解説】

タイムカードは従業員の労働時間を把握するための重要書類であり、法律で定められている保管義務や保管期間に従って適切に保存しなければなりません。

2020年4月の労働基準法の改正によりタイムカードの保存期間は、3年から5年に変更されました。

2023年現在では、企業の事務的な混乱を避けることを目的とした経過期間があるため3年保管でもよいとされていますが、近い将来保存期間が5年になることを考えると保管場所に悩まされず手間のかからない長期保存に適した管理方法を検討しておく必要があるでしょう。

今回は、人事労務担当者向けにタイムカードの保管が必要となる従業員の範囲や保存義務を怠った場合のリスクを解説するとともに、今からでも対応できる勤怠記録の長期管理方法を紹介します。

この記事の目次

タイムカードは保管義務がある?

厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(以後ガイドライン)では、出勤簿やタイムカードなどの労働時間を記録する書類の保存が必要とされています。

(5)労働時間の記録に関する書類の保存

使用者は、労働者名簿、賃金台帳のみならず、出勤簿やタイムカード等の労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、3年間保存しなければならないこと。

また、労働基準法では調整と記録の保存が義務づけられている帳簿に法定三帳簿と呼ばれるものがあります。法定三帳簿とは、「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の3つを総称したものです。タイムカードも、従業員の始業・就業の時刻を管理する重要書類のため「出勤簿」の一部に含まれます。

より詳しく法定三帳簿について知りたい方は、以下も参考にしてください。

2023年時点のタイムカード保管期間は?

タイムカードは、いつまで保管すべきでしょうか。タイムカードの保管年数に関係する労働基準法の改正ポイントや経過措置、注意点について詳しく解説します。

タイムカードの保管期間は5年

2020年4月の労働基準法の改正により、賃金請求権の消滅時効は2年から5年に、賃金台帳などの記録の保管期間は3年から5年となりました。

タイムカードも、労働基準法第109条に定められている労働関係に関する重要な記録に該当するため、労働者名簿、賃金台帳などと同じく保管年数が5年に延長されました。(※)

(参考):厚生労働省「労働基準法の一部を改正する法律(令和2年法律第13号)の概要」

2020年4月の労働基準法の改正の背景

2020年4月の労働基準法改正は、同年4月の民法改正で債権の消滅時効期間が5年になったことが関係しています。

消滅時効とは、債権者が権利を一定の間行使しないままでいるとその債権が消滅する制度です。賃金も債権となるため、法律に定められている期間を過ぎると、たとえ未払いの賃金でも請求することができなくなります。

もともと2020年4月以前の民法では賃金債権の消滅時効期間は1年とされていましたが、労働者保護の観点から、特例として労働基準法で2年まで遡って請求できるように定められていました。

それが2020年4月の民法改正により、債権者が「権利を行使できる時点から10年間」というのは変わらないものの、職業別の短期消滅時効の特例が廃止され、債権の消滅時効は原則として「権利を行使できることを知った時点から5年間」となったのです。

民法の定めでは債権を5年まで遡れるのに対して労働基準法では2年までしか遡れないとなると、特別法である労働基準法の立ち位置の都合上矛盾が生じてしまいます。

そのため、改正民法の基準に合わせて民法の特別法となる労働基準法も一部改正されることになったのです。

(参考):厚生労働省「賃金等請求権の消滅時効の在り方について(報告)」

労働基準法の改正ポイント

それでは、労働基準法の改正ポイントを整理して見ていきましょう。

1.賃金請求権の消滅時効期間と記録の保存期間が5年に延長

賃金請求権とは、文字通り企業に雇用される従業員が賃金を請求することができる権利です。賃金はこれまで2年間遡って請求することができましたが、法改正により5年間遡って請求できるようになりました。

なお、改正の対象となったのは賃金と付加金の請求権です。退職金の請求権は5年、災害補償その他の請求権は2年のままで変更はありません。

また、賃金請求権を行使する際には証拠保存が必要となるため、賃金台帳などの記録の保存期間も賃金請求権の消滅時効に合わせて5年に延長となりました。

| 各種期間 | 旧法 | 現行法 |

|---|---|---|

| 賃金請求権の 消滅時効期間(労基法115条) |

2年 | 5年(当分の間は3年) |

| 記録の保存期間(労基法109条) | 3年 | 5年(当分の間は3年) |

| 付加金の請求期間(労基法114条) | 2年 | 5年(当分の間は3年) |

時効期間延長の対象

- ・金品の返還(労基法23条、賃金の請求に限る)

- ・賃金の支払(労基法24条)

- ・非常時払(労基法25条)

- ・休業手当(労基法26条)

- ・出来高払制の保障給(労基法27条)

- ・時間外・休日労働等に対する割増賃金(労基法37条)

- ・年次有給休暇中の賃金(労基法39条9項)

- ・未成年者の賃金(労基法59条)

事業者が保存すべき記録の保存期間延長の対象

- ①労働者名簿

- ②賃金台帳

- ③雇入れに関する書類 :雇入決定関係書類、契約書、労働条件通知書、履歴書など

- ④解雇に関する書類 :解雇決定関係書類、予告手当または退職手当の領収書など

- ⑤災害補償に関する書類 :診断書、補償の支払、領収関係書類など

- ⑥賃金に関する書類 :賃金決定関係書類、昇給減給関係書類など

- ⑦その他の労働関係に関する重要な書類:出勤簿、タイムカードなどの記録、労使協定の協定書、各種許認可書、始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類、退職関係書類など

- ⑧労働基準法施行規則・労働時間等設定改善法施行規則で保存期間が定められている記録

※起算日の明確化を行う記録は、このうち賃金の支払いに関するものに限ります。

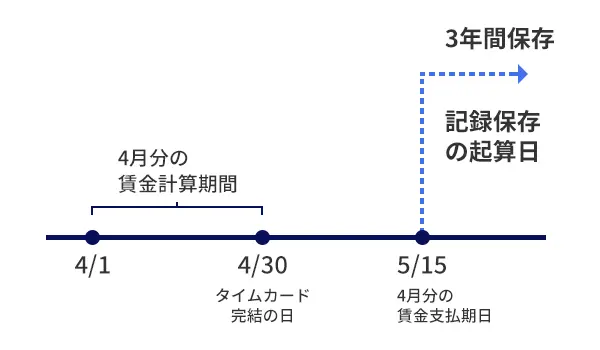

2.起算日の明確化

2020年4月の改正にあわせて、これまでは明確ではなかった消滅時効の起算点を賃金支払日(客観的起算点)と定めました。

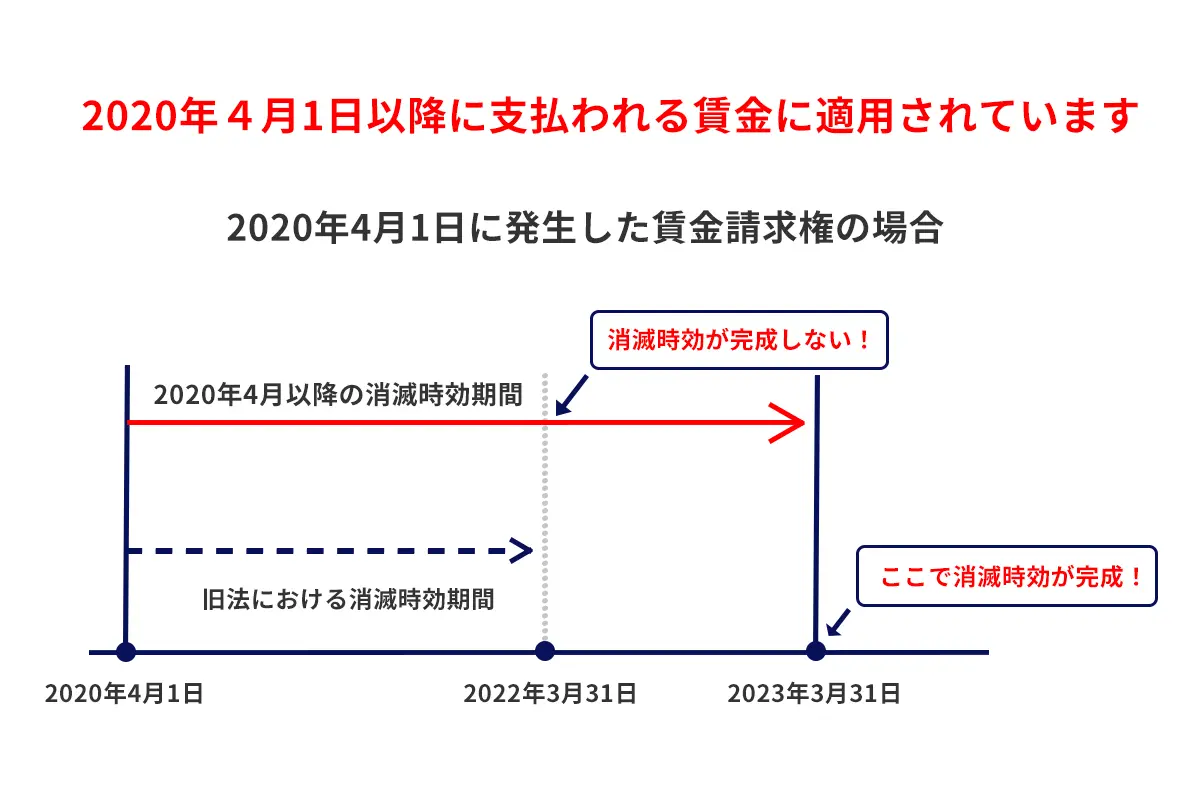

消滅時効の延長の対象になるのは、2020年4月以降に支払い義務が生じた賃金からとなります。

たとえば、賃金締切日が月末締で賃金支払日が翌月20日の場合、2019年3月分の賃金でも2020年4月20日が賃金支払い日のため、施行後に消滅時効の起算点があるので本改正の対象となります。

<出典:事業主の皆さま、労働者の皆さま未払賃金が請求できる期間などが延長されています>

同時に、タイムカードにおける保管年数の起算日の取り扱いにも注意が必要です。たとえ3月31日にタイムカードの記録が完結していても、4月20日が賃金支払日であれば、保管年数の起算日は4月20日となります。

<出典:事業主の皆さま、労働者の皆さま未払賃金が請求できる期間などが延長されています>

2023年現在、経過措置はあるの?

2020年4月の法改正で賃金支払日を起算日として賃金請求権の消滅時効、付加金の請求期間、書類の保存期間ともに5年に延長されましたが、会社の事務的な混乱を避けるために経過措置が設けられ、当分の間は3年でもよいことになっています。

そのため、2023年現在のタイムカードの保管年数は改正前と同じく3年でも問題ありません。

注意:賃金台帳が源泉徴収簿を兼ねている場合は7年

賃金台帳を源泉徴収簿と兼ねている企業の場合は、タイムカードなど勤務時間を証明する書類も含めて、確定申告書を提出する期限(法定申告期限)の翌日から7年間保存が必要となります。

国税通則法において、帳簿書類の保管対象に源泉所得税の徴収や納付に関するすべての書類をあげており、会社の義務としてそれらの帳簿書類を7年間保存しておかなければならないという決まりがあります。(※1)

なぜタイムカードも保管が必要なのかというと、賃金台帳には労働時間数の記入が必要なため、タイムカードや出勤簿なども間接的に労働時間を証明する根拠書類とみなされる可能性があるからです。(※2)(※3)

会社の賃金台帳は源泉徴収簿と兼ねた運用になっていないか、今一度確認しておきましょう。

- (※1):国税通則法 第七十条

- (※2):国税通則法 第34条の6

- (※3):源泉所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)

社労士ポイント

2023年現在は、経過措置により賃金請求権の消滅時効、付加金の請求期間、書類の保存期間ともに3年のままですが、法改正後5年を経過した段階で経過措置の見直しをすることになっています。

3年の経過措置は、2025年を目途に終了する可能性が示唆されており、近い将来5年に延長されることが予想されます。

従業員ごとに5年間の保管期間が義務づけられると、いままでよりも書類は膨大なものとなります。そのため、膨大な書類を保管できる場所や必要なとき迅速に提出できるような管理方法を検討しておくことをオススメします。

保管が必要な対象者は?

ここではタイムカードの保管が必要な従業員の範囲について解説します。

基本的にアルバイトや派遣社員、退職者も含む全員が対象

結論からいうと、タイムカードの保管は、原則としてアルバイトや派遣社員、退職者も含む全員が対象です。労働基準法では、パート・アルバイト、契約社員など名称にかかわらず、事業所で使用され賃金が支払われる者はすべて労働者となります。

もちろん、退職者についても賃金請求権の消滅時効との関係から、法で定められた期間はタイムカードを保管しなくてはなりません。

一部対象外はあるが様々な理由から結果的にタイムカード保管は必要

厚生労働省のガイドラインでは、労働基準法第41条(※1)に定める管理監督者や林業を除く農林水産業の従事者、みなし労働時間制が適用される労働者などを除き、すべての労働者に対して労働時間の把握義務が適用されることになっています。

2 適用の範囲

本ガイドラインの対象事業場は、労働基準法のうち労働時間に係る規定が適用される全ての事業場であること。

また、本ガイドラインに基づき使用者(使用者から労働時間を管理する権限の委譲を受けた者を含む。以下同じ。)が労働時間の適正な把握を行うべき対象労働者は、労働基準法第41条に定める者及びみなし労働時間制が適用される労働者(事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る。)を除く全ての者であること。

なお、本ガイドラインが適用されない労働者についても、健康確保を図る必要があることから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務があること。

ただし、決してガイドライン対象外である労働者のタイムカードを保管しなくていいわけではありません。

労働安全衛生法(※2)では長時間労働をした労働者に対する面接指導を実施することを目的に労働時間の把握を義務づけています。管理監督者や、みなし労働時間制が適用される従業員も例外ではありません。

また、賃金台帳が源泉徴収簿を兼ねている会社の場合、タイムカードなどの重要な記録は従業員全員分の保管義務が生じます。

これらの理由から、管理監督者やみなし労働時間制が適用される従業員に対しても企業に労働時間を把握する責務があるため、タイムカードは一定期間保管しておく必要があります。

罰則やリスク

タイムカードの保管義務を怠った場合の罰則やリスクについて見ていきましょう。

法的な罰則

1.タイムカード保管義務を怠った場合

保管義務を怠った場合は30万円以下の罰金が科される可能性があります。たとえ企業が命じていなかったとしても、従業員の勝手な判断でタイムカードを破棄してしまった場合、その従業員だけではなく企業に対しても罰則が適用される可能性があるため注意が必要です。

2.裁判で客観的な打刻情報を提示できなかった場合

残業代未払いなどにより従業員から訴えられ、裁判で不適当な賃金の支払いとみなされた場合、賃金などの未払金のほかに未払額と同額の付加金の支払いを命じられることがあります。付加金の対象となるものは、割増賃金のほか、解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇中の賃金です。(※)

現に、厚生労働省が公表している「監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)」によると、2021年における是正勧告によって支払われた割増賃金の支払い総額は約65億781万円でした。また、1企業あたりの割増賃金の平均額は609万円、労働者一人あたり10万円となることが報告されています。

- ・割増賃金の支払い総額 約65億781万円

- ・1企業あたりの割増賃金の平均額609万円

- ・労働者一人あたり 10万円

(※):労働基準法114条

社会的信用の低下

近年は、個人が発信できるメディアとしてSNSが定着しているため、訴訟リスクだけでなく、会社で起きた不祥事などが従業員から発信されるリスクがあります。万が一そのような事態となった場合は、企業の社会的な信用の失墜や、業績悪化、ブランドイメージの低下につながりかねません。場合によっては、企業の存続にかかわる問題に発展することもあります。

今からできる、ベストな管理・保管方法

これまでタイムカード保管義務や重要性を解説してきました。

この章では、正しく整理することで得られるメリットや、今からでも対応できる勤怠記録の管理・保管方法を紹介します。

正しく整理して保管するメリット

・タイムカードを適正に管理・保管しておくことは、リスク回避のためにも有効

タイムカードなど、従業員の出退勤の客観的な記録をきちんと整理して保管しておけば、万が一従業員から残業代未払いなどで訴えられた場合、すぐに対応することができます。いざというときのために、タイムカードを証拠として提示できるようにしておきましょう。

・労働基準監督署の立ち入り調査にすぐ対応できる

特に問題がなくても定期監督の対象となり、労働基準監督署の監督指導が実施されることがあります。労働時間が客観的な方法で記録され、適正に割増賃金を計算して支払っていれば問題はないでしょう。タイムカードは、賃金台帳や労働者名簿とともにきちんと管理しておきましょう。

・助成金などを申請する場合にも必要となるケースが多い

雇用調整助成金や、傷病手当金、労災の保険給付の申請などで、出勤簿やタイムカードなどが必要になるケースが多くあります。申請時にタイムカードの提出が必要ではなくても、申請後に調査が実施され提出を求められるケースも多くあります。

特に、助成金などは審査に必要な書類の整備と適正な保管が必要です。なお、申請条件として労働基準法などの労働関係法令を守っている必要があるため、そもそも法律違反があると申請ができません。

0303 不支給要件

ハ 助成金の支給に係る事業所において、支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に労働関係法令の違反(船員に適用される労働関係法令違反を含む。以下同じ。)を行った事業主等

<出典:各雇用関係助成金に共通の要件等>

効率的かつ安全な保管方法、処分方法

ここでは、タイムカード自体の効率的かつ安全な保管方法を紹介します。自社の管理方法の参考にしてください。

・年月ごとにファイルで管理

在職している従業員と退職した従業員をファイルで分けて保存しておくのがよいでしょう。

- ・社員番号や社員名順に整理しておく

- ・事業所や支店が複数ある場合、事業所別、支店別でまとめる

- ・起算日となる賃金の最終支払日を名簿で照合できるようにしておく

- ・個人情報、機密情報となるため鍵のかかる保管庫に保管する

・タイムカードは個人情報にあたるため、処分方法も注意

タイムカードの保管期間が過ぎた後は、適切に処分しなくてはいけません。

個人を識別する情報であれば個人情報になり、個人情報は利用目的がなくなればデータを消去する必要があるためです。

破棄する場合には専門の機密文書処分会社へ依頼するなど、安全に破棄できる方法を選択するのがよいでしょう。処分・廃棄した記録も残しておく必要があります。

大量のタイムカード保管は、電子化がオススメ

大量のタイムカードは、保管場所の確保と管理に手間がかかり煩雑になるため、電子化するのがオススメです。電子化のメリットには、以下のことがあげられます。

・場所をとらない

保管対象の従業員が平均して毎年100名在籍している企業の場合、タイムカードだけで常時約6,000枚の保管が必要です。

例:タイムカード1枚×従業員100名×12ヵ月×5年

タイムカード以外の書類も保管が必要なことを考えると、膨大な管理スペースが必要です。電子化してデータを管理すれば、保管場所に悩まされなくなるでしょう。

・必要なときにすぐに探し出すことができる

電子化しておけば労働基準監督署の監督指導や従業員からの開示要望があった際に、すぐに探すことができるため、トラブル回避や信頼性の向上につながります。

・紛失リスクを低減させることができる

複数人が何度も書類を出し入れする環境においては、元に戻し忘れたり、ほかの書類に紛れ込んだりする可能性があります。適切にバックアップをとって電子データで保存すれば、紛失リスクを抑えることが期待できるでしょう。

ただし、タイムカードの電子化をする際にはデメリットも存在します。どのようなリスクがあがるのか、リスク回避にはどのような対策が必要なのかをまとめた記事を以下に紹介しておりますのでぜひ参考にしてください。

まとめ

タイムカードの保管は法律で定められている通り、きちんと管理しなくてはなりません。

2023年現在は経過措置により3年保管で問題ありませんが、いつか近いうちに正式に原則5年に延長される可能性が示唆されています。

保管場所の確保や管理する手間やコストがかかることを踏まえて、本当に自社の管理方法のままでよいのか改めて部署内で確認し、早めに長期間管理できる体制づくりに取り組むことをオススメします。

タイムカード保管の手間をなくすなら勤怠管理システム

タイムカードなどのアナログ管理は手軽な半面、保管場所の確保や定期的な整理や紛失リスクの懸念などデメリットも存在しています。タイムカードの保管期間が正式に5年に延長されるとそれらのデメリットも大きくなります。是非この機会に、勤怠管理システムへの移行をオススメします。

勤怠管理システムなら月次の勤怠データをそのまま保管することができ、面倒な書類の整理や保管場所に悩む必要がなくなります。また、従業員ごとに勤怠データが紐づいているため検索ひとつで目的の情報にたどり着くことができるので、突然の監査や従業員の要望によるデータ探しの手間がなくなるでしょう。そのほかにも勤怠管理システムの導入メリットは、月中の残業管理や出退勤情報の自動集計による給与計算のサポートなど多岐にわたります。

以下に勤怠管理システムのメリットや導入事例のコラムを紹介しておりますので、ぜひとも参考にしてみてください。

メールで受け取る

働き方改革関連法へ対応!勤怠管理システム「楽楽勤怠」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。

- 監修加治 直樹

- 銀行に20年以上勤務し、融資及び営業の責任者として不動産融資から住宅ローンの審査、資産運用や年金相談まで幅広く相談業務の経験あり。在籍中に1級ファイナンシャル・プランニング技能士及び特定社会保険労務士を取得し、退職後、かじ社会保険労務士事務所として独立。現在は労働基準監督署で企業の労務相談や個人の労働相談を受けつつ、セミナー講師など幅広く活動中。

https://kaji-syaroushi.com/

こんなお悩みありませんか?

そのお悩み で解決できます!

で解決できます!

実際のシステム画面をお見せしながら

現在の運用方法についてお伺いし、

貴社に合わせた運用提案を

させていただきます。

ご要望に合わせてWEBでのご案内も可能です。

知りたい方はこちら

とは

とは

「楽楽勤怠」は勤怠管理・給与計算を

ラクにするクラウド型のシステムです。

- 従業員

- 従業員ごとに用意されたアカウントにログインし、打刻や勤怠申請を行います。

- 「楽楽勤怠」

- 勤怠情報をシステムで一元管理し、給与計算に必要なデータを自動集計します。

- 人事労務担当者

- システムからデータ出力して給与システムに連携するだけで簡単に給与計算を行うことができます。

出退勤や残業、休暇取得などの勤怠情報を一元管理し、給与計算に必要なデータを1クリックで出力します。

インターネットに接続可能なパソコンやスマートフォンがあれば外出時や在宅ワーク時にも利用可能です。

あなたの会社の働き方改革に貢献する勤怠管理システムです。

「楽楽勤怠」が

選ばれている理由

豊富な機能群

現状運用にあわせた課題解決や業務効率化を実現します。

初めても乗り換えも安心の、

専任サポート

※2024年3月末現在

ご要望に合わせてWEBでのご案内も可能です。

知りたい方はこちら

関連サービスのご紹介

「楽楽勤怠」の姉妹製品・関連サービスのご紹介です。

バックオフィス業務のあらゆるお悩みを解決できるシステム・サービスをご用意しています。

おかげ様でラクスグループのサービスは、のべ83,000社以上のご契約をいただいています(※2024年3月末現在)。「楽楽勤怠」は、株式会社ラクスの登録商標です。

本WEBサイト内において、アクセス状況などの統計情報を取得する目的、広告効果測定の目的で、当社もしくは第三者によるクッキーを使用することがあります。なお、お客様が個人情報を入力しない限り、お客様ご自身を識別することはできず、匿名性は維持されます。また、お客様がクッキーの活用を望まれない場合は、ご使用のWEBブラウザでクッキーの受け入れを拒否する設定をすることが可能です。

「楽楽勤怠 クラウドサービス」は「IT導入補助金2024」の対象ツール(通常枠のみ)です。

補助金を受けるためには、導入契約を締結する前にIT導入補助金事務局(事務局URL:https://it-shien.smrj.go.jp/)に対して交付申請を行う必要がありますので、その点に留意してください。

なお、補助金の交付を受けるには所定の要件を満たす必要があります。

※現在は申請期間外となります。

とは

とは